本文综述了可集成于介入手术导管上的微型柔性触觉传感器的最新研究进展,阐述了介入手术治疗对于触觉传感器在尺寸微小和质地柔软等方面的特殊需求,详细介绍了压阻式、电容式、超级电容式和压电式四类微型柔性触觉传感器的代表性研究工作,着眼于敏感材料、器件结构、微观尺寸、传感性能和应用场景等方面的总结与分析,梳理出领域目前仍然面临的挑战难题,并展望未来的技术发展方向。

背景介绍

介入手术过程中,医生将细长的介入导管通过血管等腔道引入病人体内直达病灶,具有切口小、出血少、感染率低和恢复时间短等诸多优点,正被逐渐推广使用。但是,导管头部与介入组织触碰信息的缺失给医生精准操控导管带来了巨大挑战。因此,研发可集成于介入导管头部的微型柔性触觉传感器以获得实时的触觉感知反馈便十分重要。

正文

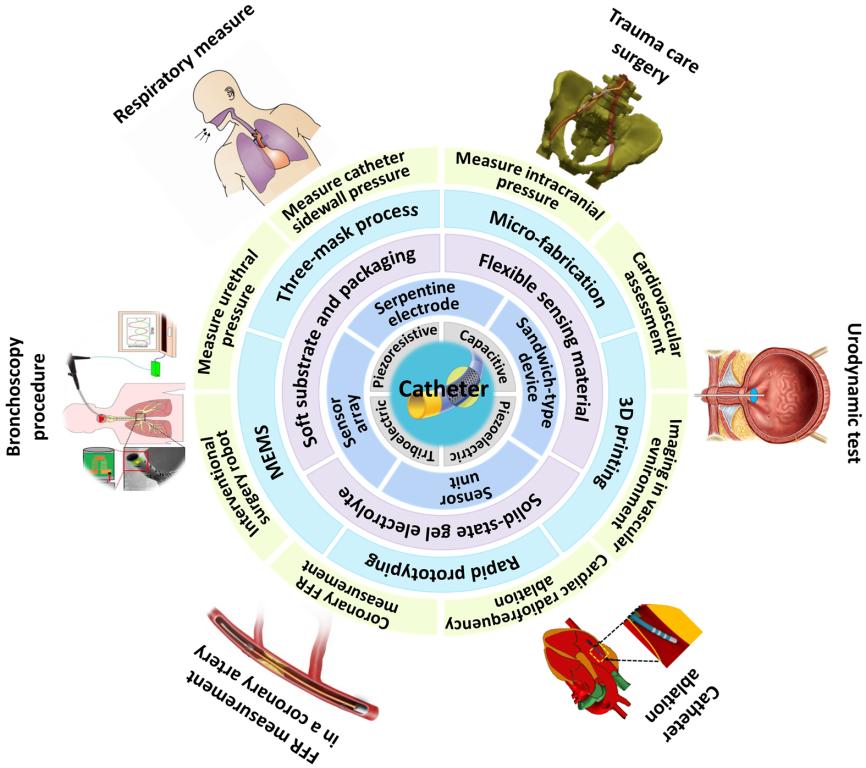

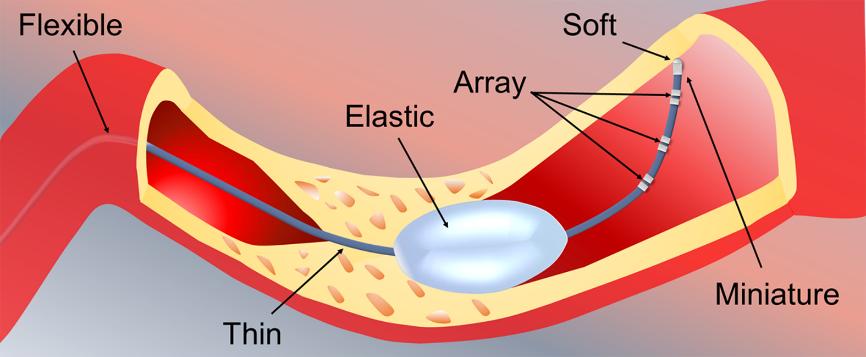

介入治疗是一种高效的微创治疗手段,医生在医学影像设备的引导下,将医用导管沿着血管等狭窄腔道引入病人体内直达病灶,进行针对性诊断和治疗。介入手术技术不断发展,由于其切口小、出血少、感染率低和恢复时间短等诸多优点,正被广泛推广使用。但是,仍有两点挑战存在。首先,医生通过推、拉、旋、捻等动作控制细长的导管在体内蜿蜒曲折的狭窄腔道内运动,由于失去了导管头部触碰介入组织的直接力觉感知,很难实现介入导管的精准操控。医生只能在血管造影视觉辅助下,基于大量刻苦训练和多年临床经验,成功完成手术。由于经验丰富的医生十分稀缺,因此介入治疗难以推广普及,无法惠及更多的患病群体。其次,血管造影过程中需要使用放射性显影剂,为减少辐射伤害,医生需要穿戴厚重铅衣长时间陪伴在患者身旁,精力高度集中地完成介入手术。因此,医生长期承受着电离辐照和体力透支的职业风险。因此,研发可集成于介入导管头部的微型柔性触觉传感器,以实时获取介入导管与介入组织触碰的力觉信息,便十分重要。既可以为医生提供触觉感知能力,提升操控导管的精确性,又能为介入导管自动推进装置甚至是介入手术机器人的研发奠定触觉传感元件的基础。近些年,高科技医疗器械公司推出了具备触觉检测能力的新型介入导管产品,科研工作者也投入大量精力研发可集成于介入导管头部的微型柔性触觉传感器。基于此,本综述对相关领域的最新研究工作成果进行了全面地总结。首先,介绍了压阻式、电容式、超级电容式、压电式、摩擦电式等几类触觉传感基本原理和传感器件形式,对比分析各自的优缺点以及适用的应用场景,同时指出器件形式柔性化的发展趋势。其次,针对介入手术治疗的特殊场景,分析阐述了集成于介入导管头部触觉传感器的研发需求(图1)。在器件形式方面,传感器需要尺寸微小且厚度轻薄,便于紧凑化集成于介入导管头部或侧面外壁上而不额外增加体积;在器件材质方面,传感器需要具备柔性甚至弹性特性,以适应介入导管在狭窄腔道内的弯曲运动且不对介入组织产生侵入式伤害;在特殊需求方面,传感器需要抗辐照且具备生物兼容性。最后,传感器的关键传感性能指标,包括最小检测力、最大检测量程、灵敏度、线性度、响应时间、精度、稳定性等,需要满足介入手术中实际压力和压强的测量需求。

图1. 医用导管在狭窄血管腔道内的介入场景

然后,按照传感机理的分类,详细介绍了领域内近期的代表性具体研究工作,论述内容涵盖器件设计、材料选择、制备方法、微观尺寸、传感性能和应用验证等方面。敏感新材料包括金属镀膜或金属线、导电聚合物、液态或凝胶离子液体、聚偏氟乙烯(PVDF)及其衍生物膜等,柔性基底材质包括聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚酰亚胺(PI)等。制备方法以微纳加工手段为主,结合层层制造和3D打印等技术。得到的柔性触觉传感器件在毫米尺寸和亚毫米厚度范围,针对颅内、心血管、尿道等临床应用方向,完成其在解剖模型和动物体内的应用验证实验。

展望

尽管多种可集成于介入导管头部的微型柔性触觉传感器被研发出来,但是,还有许多挑战需要攻克。在器件形式方面,需要探索新的传感原理,以克服目前传感器的缺点;在功能材料方面,已被广泛应用于穿戴式触觉传感器研发的先进材料,如银纳米线(AgNW)、碳纳米管(CNT)石墨烯、MXene、微结构高分子弹性体、水凝胶等,可尝试用来研发微型触觉传感器,进一步提升传感指标和柔弹特性;在制备方法方面,目前以微纳加工技术为主,制备过程复杂,需要探索更加高效的制备与集成方法,实现批量化、低成本制造;在测试验证方面,与工程应用密切相关的指标,如稳定性、重复性和可靠性等,还需充分测量,在人体上的临床验证,还需深入开展。

基金支持

本文研究由国家自然科学基金(No. 61871173)和河北省自然科学基金创新研究群体基金(No. A20202002)共同资助。

通讯作者介绍

孟垂舟,博士,河北工业大学机械工程学院教授,国家级青年人才,研究方向为敏感材料制备与柔性触觉传感开发及其在健康监测、疾病预警、康复评价和人机交互等前沿领域应用。郭士杰,博士,河北工业大学机械工程学院教授,国家级人才,智能康复装置与检测技术教育部工程研究中心主任,河北省机器人感知与人机融合重点实验室主任,研究方向包括智能护理床、护理机器人、康复机器人、柔性外骨骼机器人、仿生柔性人工肌肉、机器人触觉传感皮肤、人体生理与运动信息监测、人机交互与协调控制等。

引用此文

Li Y, Wang P, Meng C, Chen W, Zhang L, Guo S. A brief review of miniature flexible and soft tactile sensors for interventional catheter applications. Soft Sci 2022;2:6. http://dx.doi.org/10.20517/ss.2022.05

全文链接:

https://softscijournal.com/article/view/4894

厦门柔性电子研究院

福建省协同创新院柔性电子产业技术分院

地址:厦门市集美区集美大道1995号科技成果转化加速器1期4F

邮编:361024 电话:0592-5366222 邮箱:admin@flex-elec.com

部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除