研究背景

目前,世界能源消费总量不断增加,其中化石燃料在全世界所占份额最高。然而,化石燃料有限的储存和其本身产生的二氧化碳不能满足急剧增长的能源需求和人类社会可持续发展的要求。因此,随着人们对用碳中性能源取代化石燃料的关注度不断提高,太阳光作为一种重要的、丰富的和可再生的能源资源,通过将其转化为各种类型的能源,在供应全球能源需求方面具有巨大的潜力。在发达的太阳能利用技术中,光伏(PV)由于可以直接以电力的形式输出能量用于实际应用而备受关注,并且随着近年来过氧化物材料的引入而得到了极大的发展。同时,光(电)催化提供了一个将太阳能转化为可燃燃料(H2、CO、NH3等)的选择。特别是,光电化学(PEC) 分水技术已被视为人工光合作用的原型,用于可持续、清洁和可回收的氢气生产。然而,光能发电和燃料的进一步利用需要与分离装置(可充电电池、再生燃料电池等)相结合,以满足高效的太阳能利用需求和高可靠性。随着光伏系统和电化学储能(EES)系统的蓬勃发展,将太阳能转换和储存到可充电电池中,对太阳能的利用有很大的希望,具有实际的可行性。最传统和常见的太阳能存储方法是通过电线将光伏电池与外部可充电电池(如锂离子电池、超级电容器等)连接起来。然而,这种有两个设备单元的集成系统倾向于笨重和大体积,使得它不灵活,特别是对于智能消费电子产品和电动汽车。同时,光伏系统和电池之间的电流或电压不匹配,以及通过外部电线的能量损失也降低了整个系统的能源利用效率。作为一种更简单的集成配置,将可充电电池与三个光电极相结合也被研究。在这个三电极系统中,每个部分的势能需要高度兼容,以形成一个有效的氧化还原循环来利用光生电子或空穴。尽管这种设计在一定程度上提高了实用性,但光电极的内部集成和氧化还原梭的使用无疑增加了电池构造的复杂性和成本。考虑到这一点,一个有吸引力的解决方案是设计一个单一的设备系统,它只用两个电极的配置来实现直接的太阳能存储。为了实现这样的系统,进行光转化和能量存储的双功能光敏电极是主要的组成部分。然后,通过进一步与普通电池阴/阳极连接,可以实现只有两个电极配置的单一设备系统。在这个系统中,能够进行太阳能转换和储能的光活性电极材料构成了关键部分,并决定了系统的成本、稳定性和太阳能到输出储能效率。这种双功能材料在一个装置中一般要经过两个步骤。(1)吸收太阳能并产生空穴和电子对;(2)光产生的空穴/电子进一步将能量传递给电化学储能材料进行充放电过程。因此,本综述提出了光-电化学储能(PES)材料,它同时具备光收集、能级匹配和电化学反应的可逆性等多种能力。与用于生产燃料的光(电)催化系统和用于发电的光伏系统相比,带有PES材料的单一系统通过直接储存太阳能,为高效利用太阳能提供了另一种途径。尽管许多PES材料的开发取得了很大的进展,并且已经实现了几种直接从太阳能到电化学储能的装置,但总结PES材料的设计原理和制造双电极太阳能储能装置,同时实现小型化和实用化、高太阳能转换和存储效率以及长期稳定性,仍然是一个很大的挑战。在这篇综述中,首先介绍了PES材料,并根据其不同的机理将其分为三类,包括组合式光电材料与储能材料、PES无机材料和PES有机材料。然后提出了同时具有太阳能转换和储存能力的PES材料的设计原则。特别是在双电极结构的太阳能直接转化为电化学储能装置方面的最新进展,包括金属离子电池、O2型电池、超级电容器、氧化还原流电池等。在此,作者特别总结了光照对潜能的影响,太阳能到输出能量的转换和存储效率,以及稳定性等问题。最后,提出了未来PES材料和相应装置所面临的挑战和潜在的发展方向,为太阳能存储提供了具有竞争力的先锋战略。

研究成果

先进的太阳能利用技术在碳中性和可再生社会的发展中得到了蓬勃发展。光伏电池目前在广泛的可持续电力生产方面拥有最大的潜力,而光(电)催化电池可以提供各种化学品。然而,这两种电池都需要连接储能装置或物质来补偿断断续续的阳光,受到复杂结构和外部能量损失的影响。新开发的光电化学储能(PES) 装置可以在一个双电极电池中有效地转换和储存太阳能,简化了配置,减少了外部能量损失。基于PES材料,PES 装置可以实现直接的太阳能电化学储能,这与光(电)催化电池(太阳能化学能转换)和光伏电池(太阳能-电能转换)有着本质的区别。中科院福建物质结构研究所王耀兵研究员等人对先进的PES材料进行了详细的概述,这是直接从太阳能到电化学储能技术的关键,重点是PES工艺和设计原理方面的研究进展。在具体讨论性能指标的基础上,还讨论了PES装置的瓶颈,包括低效率和恶化的稳定性。最后,提出了克服瓶颈和实现实用光-电化学储能装置的潜在战略的几个观点。该综述以“Photoelectrochemical energy storage materials: design principles and functional devices towards direct solar to electrochemical energy storage”为题发表在Chemical Society Review期刊上。

图文导读

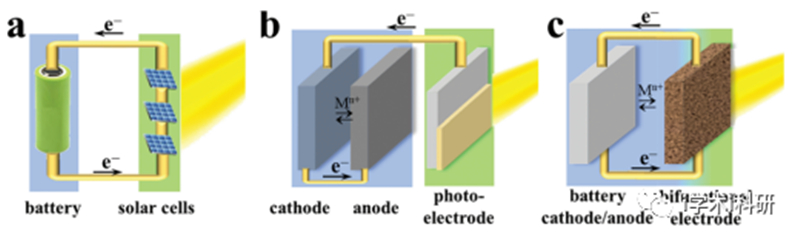

Fig. 1 Three configurations of a solar energy conversion and storage device system.

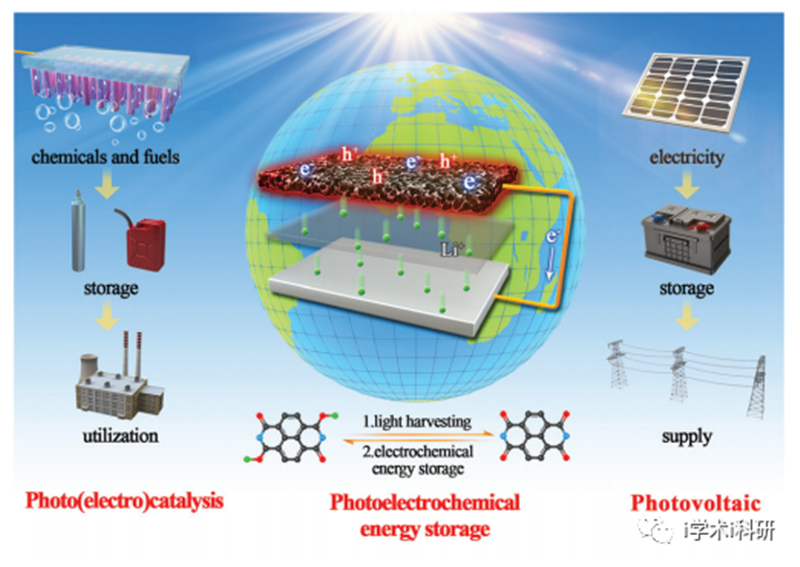

Fig. 2 Schematic illustration of three types of solar energy utilization technologies: (photo)electrocatalysis, photovoltaics and photoelectrochemical energy storage.

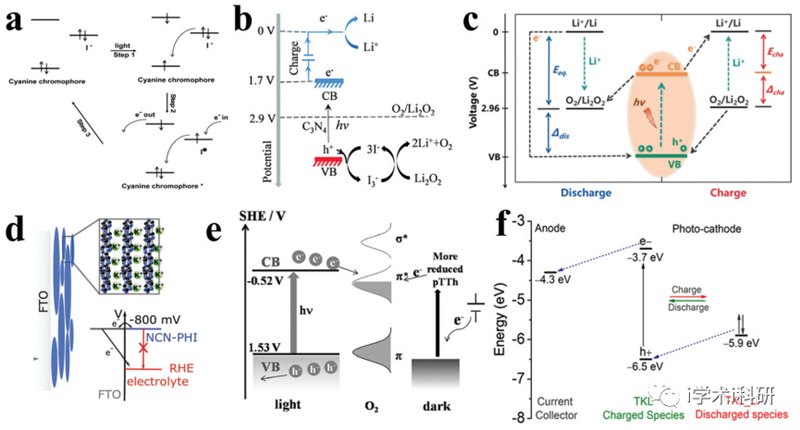

Fig. 3 Combined photoelectric materials with energy storage materials.

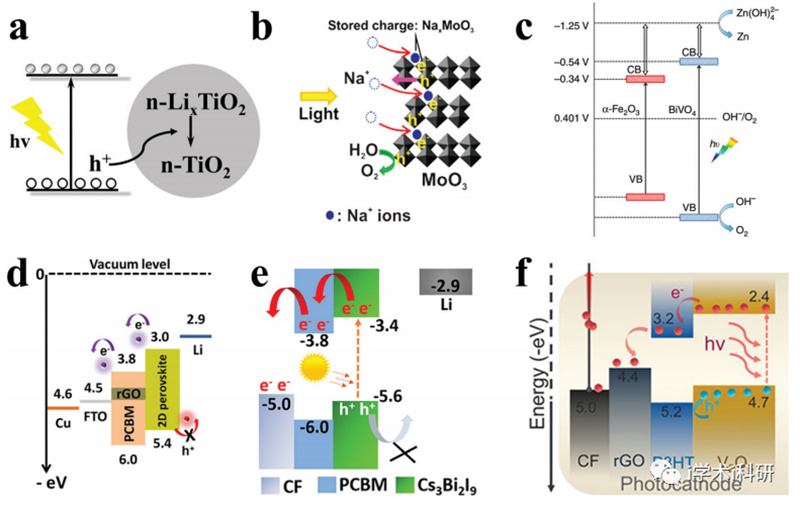

Fig. 4 PES inorganic materials.

Fig. 5 PES organic materials.

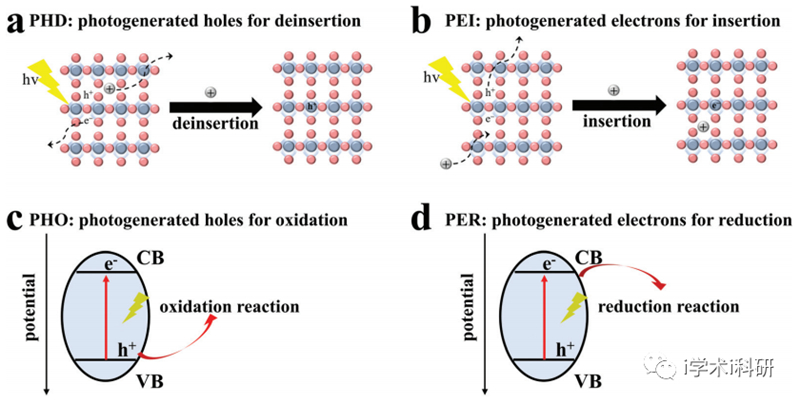

Fig. 6 Four possible mechanisms of PES materials for direct solar energy conversion and storage.

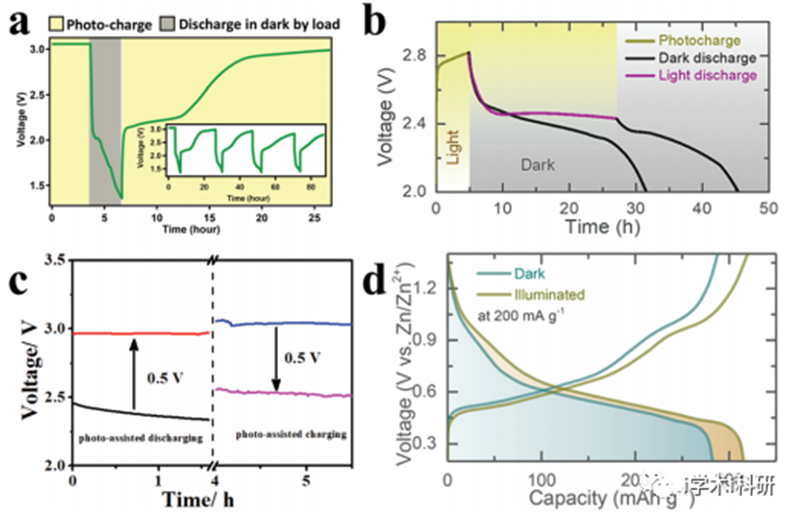

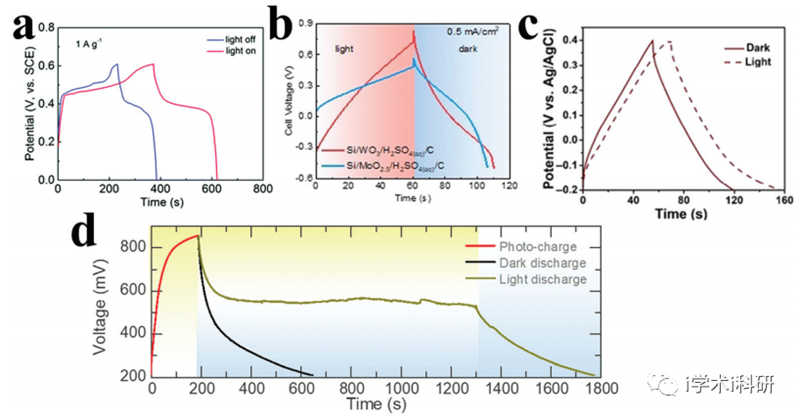

Fig. 7 PES metal-ion batteries.

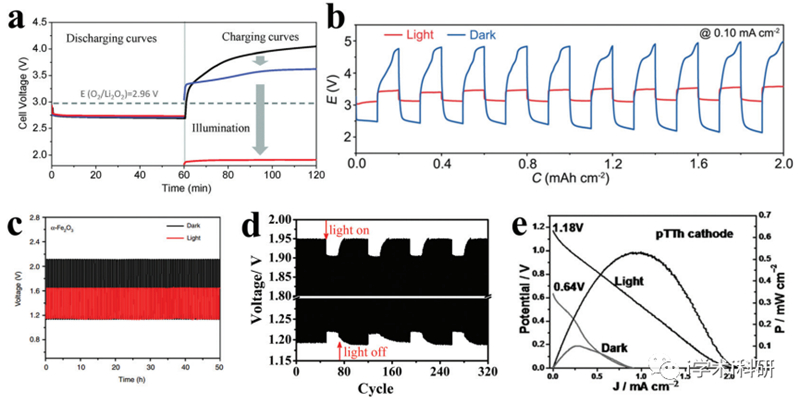

Fig. 8 PES O2-involved batteries.

Fig. 9 PES supercapacitors.

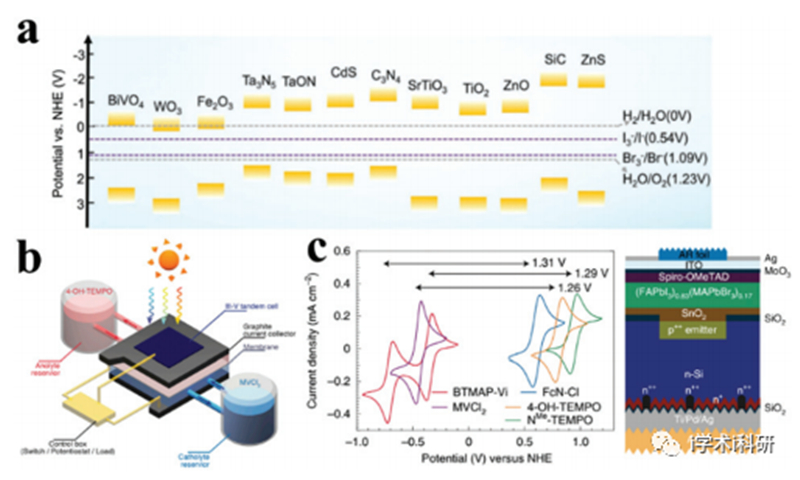

Fig. 10 PES flow battery.

总结展望

目前的研究证明,PES材料可以有效地转换和储存太阳能,然后作为电池放电,实现可行的太阳能利用。当器件中的PES材料在光照下,充电电压可以降低,特别是在某些情况下,不需要外部偏压就可以实现光充电,而且放电容量可以大大增加。因此,PES材料和直接太阳能-电化学装置可能开辟了一条新的途径,只需两电极装置配置就能更好地满足未来不断增长的能源需求,这可以通过金属离子电池、金属氧电池、超级电容器和燃料电池的形式广泛实现。可以设想,PES材料和器件将激励研发同行开发无化石燃料技术,如基于太阳能充电电池的电动汽车,并激发开发可再生可穿戴智能电子产品和光电子的新工作。然而,大多数PES材料和相应器件的研究和开发仍处于早期实验阶段。在实际应用方面,PES材料和器件遭遇了一些瓶颈。(1) PES材料设计原则的缺失阻碍了更多合适材料的开发,尤其是有机PES材料,大多限于g-C3N4。(2) 几乎所有的太阳能电化学过程都源于PES材料上光产生的空穴/电子的氧化/还原。光照产生的空穴/电子也可能与电解质或电池中的杂质发生反应,从而导致空穴/电子的无谓消耗,导致太阳能利用效率和设备稳定性下降。(3) 由于难以在现场观察太阳能转换和储存过程中的结构变化,PES 过程的详细机制仍未被揭示。(4) 受载流子扩散距离短的限制,PES 材料必须足够薄,以减少空穴和电子对的重组;然而,薄的PES材料代表活性材料的低质量负载,这限制了装置的最终太阳能利用效率。因此,设计具有高质量负载的活性材料的电池配置并提高光吸收率是至关重要的,但仍未解决。总而言之,有几个挑战需要解决。作者为进一步发展用于实际太阳能利用的PES材料提出了一些建议。(1)其他光活性材料,如光致变色材料,由于其在光照下的结构变化,可以考虑作为PES材料,特别是有机光致变色材料,它不仅可以通过产生的空穴/电子来收集和储存太阳能,还可以通过光诱导电子转移或光异构化过程来收集和储存。(2) 为了有效地分离电子空穴对和随后的太阳能储存,能级的匹配和电化学反应的可逆性是实现集成器件高性能的优先事项。因此,模拟或建模研究将有利于设计和预测这些系统的性能。(3) 原位表征的进一步研究将有助于挖掘装置中太阳能转换和储能过程的基本认识,如原位共聚焦光致发光、原位X射线衍射、原位同步辐射X射线吸收光谱和原位液相传输电子显微镜。(4) 关于太阳能到电化学储能装置的小型化和实用性,应在基准PES材料的基础上建立一个标准的电池配置和测试协议。综上所述,在能源问题日益严峻的背景下, PES材料和以PES材料为电极的太阳能充电电池在简单的双电极装置中直接进行太阳能到电化学储能,有望成为下一代的电源。

文献链接

Photoelectrochemical energy storage materials: design principles and functional devices towards direct solar to electrochemical energy storage, Chem. Soc. Rev.,DOI: 10.1039/d1cs00859e

http://dx.doi.org/10.1039/d1cs00859e

厦门柔性电子研究院

福建省协同创新院柔性电子产业技术分院

地址:厦门市集美区集美大道1995号科技成果转化加速器1期4F

邮编:361024 电话:0592-5366222 邮箱:admin@flex-elec.com

部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除