导读

模仿人体皮肤传感功能的柔性电子产品作为柔性显示器、假肢和可穿戴医疗设备的基本组件引起了广泛的兴趣。传感性能与微观结构和材料特性密切相关。然而,大多数压力传感器的柔性基体是往往表现出窄应变特性。具有表面微结构的可拉伸导电聚合物复合材料提供了一种制备可压缩和可拉伸的柔性传感器的设计思路。

图片摘要

正文

受人体皮肤表皮结构的启发,以砂纸为模板制备了一种基于CNF/SBS表面随机分布微结构的柔性薄膜,然后将两层微结构薄膜面对面堆叠形成柔性压力传感器。得益于导电填料CNF和表面微结构的协同作用,制备的压力传感器具有高灵敏度(769 kPa-1, 0-2 kPa)、快速响应时间(0.1s)和良好的稳定性(1000次压缩循环)。这种高度敏感的压力传感器可以检测细微的生理实时脉搏和压力分布。

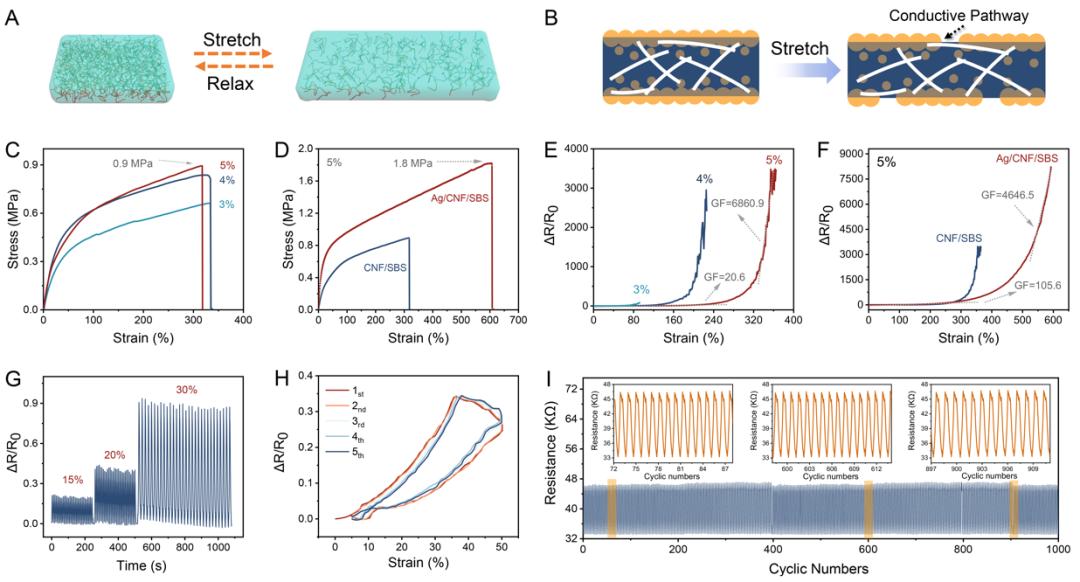

由于SBS出色的拉伸性能,基于CNF/SBS的传感层也可用作拉伸传感器。采用三氟乙酸银/乙醇溶液溶胀吸附与还原法,制备了银纳米颗粒(AgNPs)嵌入CNF/SBS薄膜浅表层的Ag/CNF/SBS复合薄膜。在拉伸过程中,独特的“点”(表面纳米银的点接触导电结构)与“线”(内部CNF的网络化导电结构)协同作用,拉伸“裂纹”显著增强了传感性能。Ag/CNF/SBS复合材料同时表现出大应变范围(600%)、高灵敏度(GF=105, 0-250%和4646, 500%-600%)和高稳定性(1000次循环)。此外,该工作可通过调整CNF和Ag的含量,实现灵敏度和拉伸性的可控调节。

图表

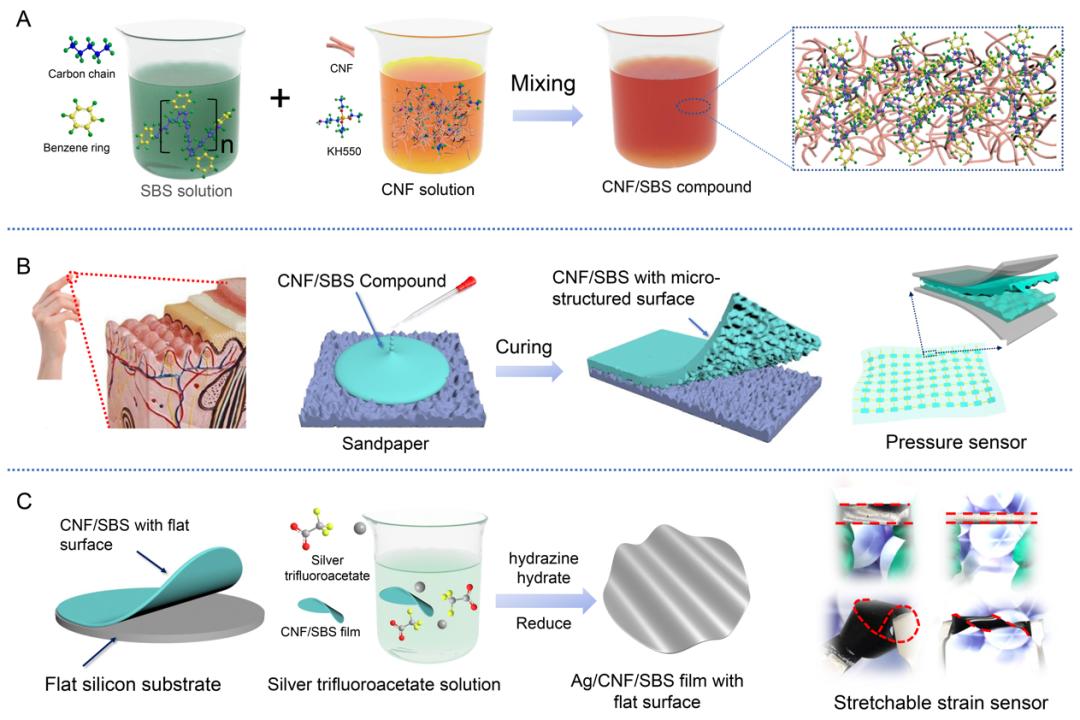

图1 压力传感器和应变传感器的制备工艺。其中(A)展示了CNF/SBS混合溶液的制备过程,(B)展示了表面微结构CNF/SBS复合压力传感器制备示意图,(C)展示了Ag/CNF/SBS 复合材料制备拉伸应变传感器示意图。

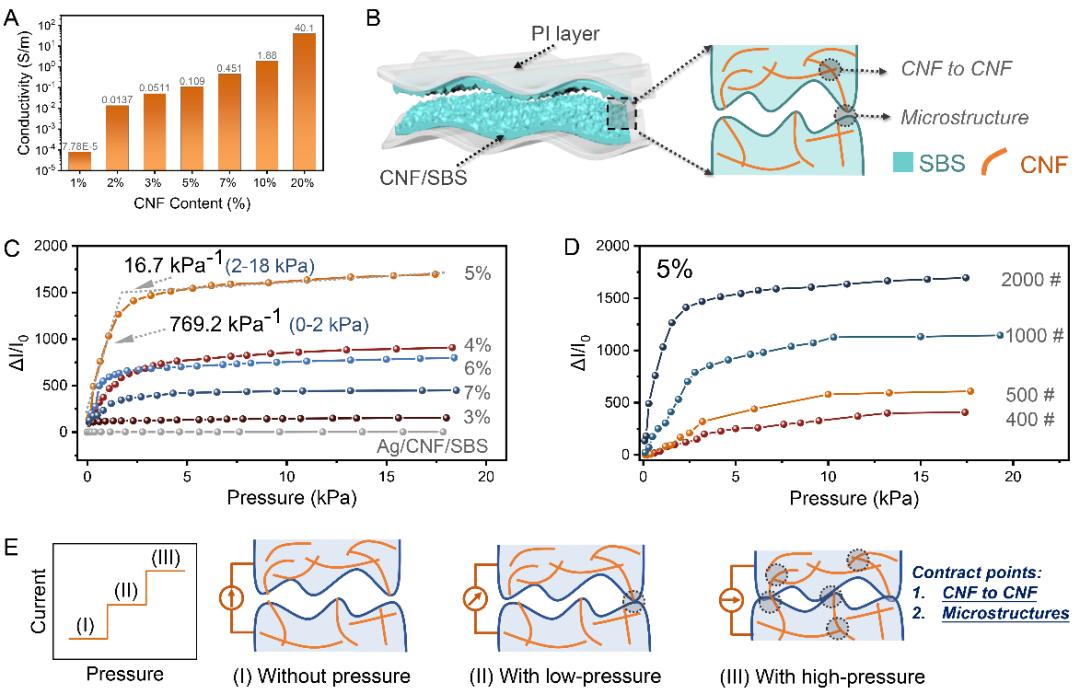

图2 基于微结构 CNF/SBS 的柔性压力传感器结构工作原理示意图。CNF/SBS复合材料的导电性可通过CNF的含量调节。压力传感器的导电性能的变化主要来自CNF导电材料表面微结构在压力作用下的接触电阻变化。

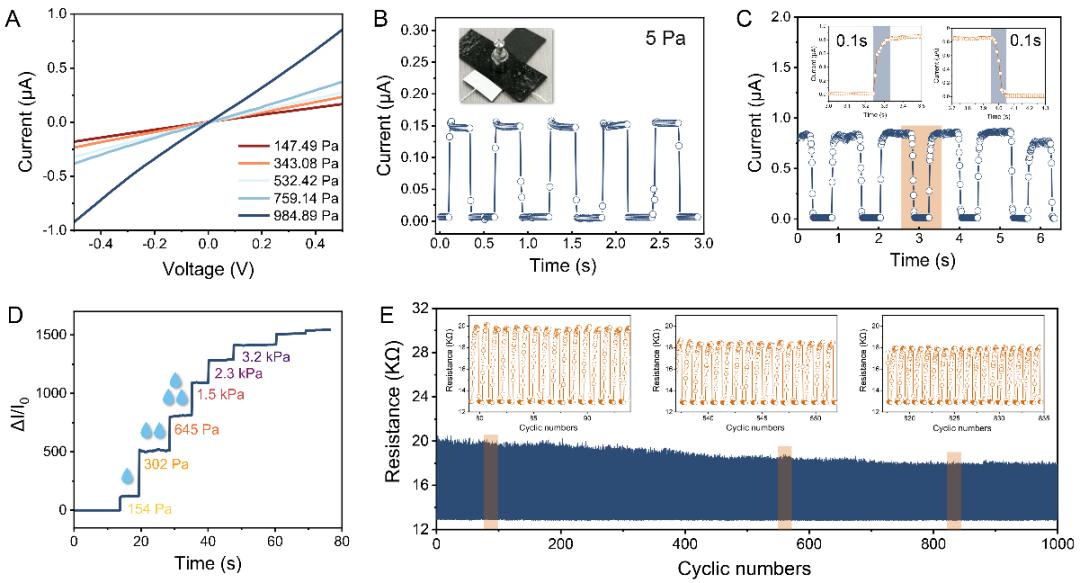

图3 柔性压力传感器的性能测试。压力传感器具有高灵敏度(769 kPa-1, 0-2 kPa)、快速响应时间(0.1s)和良好的稳定性(1000 次压缩循环)。

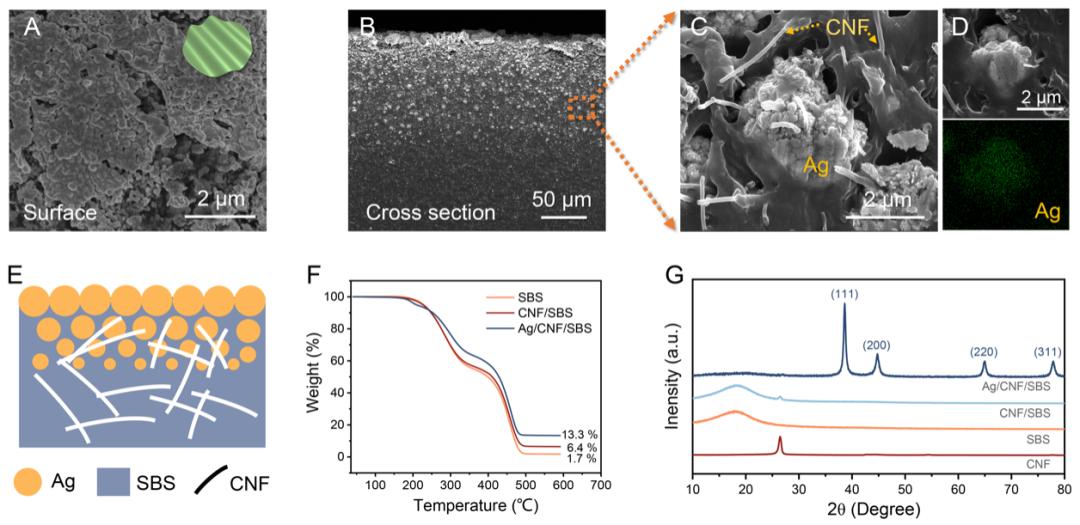

图4 柔性拉伸传感器的微观形貌与结构。表面Ag导电结构为传感器提供了高灵敏度,内部CNF与嵌入的Ag导电网络为传感器提供了宽应变范围。

图5 柔性拉伸传感器的性能测试,其表现出大应变范围(600%)、高灵敏度(GF=105, 0-250%和4646, 500%-600%)和高稳定性(1000次循环)

展望

本研究分别制备了基于CNF/SBS的可压缩和可拉伸柔性传感器,由于表面微结构和导电填料的协同作用,柔性压力传感器的灵敏度大幅提高。由于SBS优异的拉伸性能,基于Ag/CNF/SBS的柔性应变传感器总工作范围高达 600%。这种可压缩和可拉伸的传感器在可穿戴医疗保健监测设备、智能机器人和人机界面的柔性电子设备中具有广阔应用前景。

基金支持

本研究得到了国家自然科学基金 (62074154, 61701488, 62101352), 广东省基础与应用基础研究 (2020A1515110962, 2020A1515110154)和深圳市科技计划(RCBS20210706092343016, JSGG20210802153000002, JCYJ20210324102208023)的资金支持。

通讯作者介绍

胡友根,中国科学院深圳先进技术研究院 副研究员,博士生导师,主要从事导电功能复合材料及其在电磁屏蔽、电互连、柔性电子等领域的应用研究工作。主持承担国家自然科学基金委、JW科技委、工信部、深圳市科创委、企业委托等项目10余项。以第一/通讯作者在Nano Energy、Nano-Micro Letters、Materials Horizons等学术期刊发表SCI论文30余篇,申请中国发明专利71件,PCT专利4件,授权专利30余件。担任Soft Science期刊青年编委。

引用此文

Xiong Y, Lin Z, Zhao Z, Xu Y, Wan Y, Zhu P, Hu Y, Sun R. A template-stripped carbon nanofiber/poly(styrene-butadiene-styrene) compound for high-sensitivity pressure and strain sensing. Soft Sci 2022;2:14. http://dx.doi.org/10.20517/ss.2022.12

全文链接:https://softscijournal.com/article/view/5098

厦门柔性电子研究院

福建省协同创新院柔性电子产业技术分院

地址:厦门市集美区集美大道1995号科技成果转化加速器1期4F

邮编:361024 电话:0592-5366222 邮箱:admin@flex-elec.com

部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除