研究背景

可以捕捉人体生理信号的柔性可穿戴设备可以在医疗保健和消费电子产品中实施,以支持医疗保健生态系统。可穿戴设备类似于皮肤的机械性能允许与皮肤表面亲密无间地接触,使设备和皮肤之间能够有效地耦合,从而最大限度地减少界面上的能量损失,加强生理信号的收集。此外,紧密的设备-皮肤界面减少了电磁噪音和运动伪影的电容性耦合,进一步提高了信噪比。此外,非限制性接触使连续和长期监测成为可能。与智能算法相结合,可穿戴设备收集的数据可以显示出独特的信号模式,这可能提高对疾病的理解,并允许预测急性症状的发生。

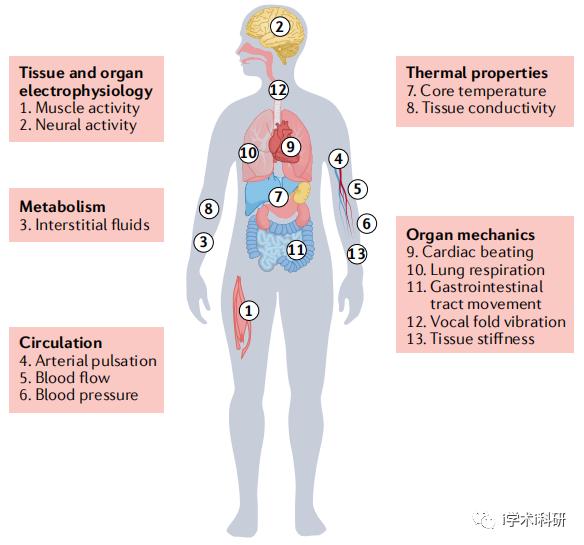

可穿戴设备可以通过测量电阻抗(例如皮肤渗透性和水合作用)、电化学电位(例如汗液成分和pH值)、光学吸收(例如皮肤颜色和动脉血氧饱和度)、热分布(例如皮肤温度、出汗率和表层灌注)和机械应变(例如皮肤压力、呼吸、皮肤变形和皮肤硬度)来记录或得出生理信号。目前可穿戴设备的传感范围通常限于皮肤表面或靠近表皮的区域(~毫米)。然而,这种表面信号不一定能揭示内部器官或组织的生理状态,包括电生理学、新陈代谢、循环、热特性和器官力学(图1)。例如,核心体温影响着新陈代谢过程,偏差会导致热紊乱;然而,核心体温与典型可穿戴设备测量的皮肤温度只有松散的关联。事实上,表层信号通常是深层组织信号的表现形式。因此,与皮肤表面传感相比,探测深层组织信号可以直接而且往往更准确地调查人类健康和疾病。然而,由于皮膜和肌肉骨骼系统的强烈屏蔽,这种信号很难捕捉。因此,深层组织传感是可穿戴健康监测的一个巨大挑战。

研究成果

具有类似皮肤机械特性的可穿戴设备能够对人体进行连续监测。然而,到目前为止,可穿戴设备的设计主要集中在记录皮肤的浅层信号,这只能揭示出有限的健康和疾病信息。深层组织的信号,例如电生理、代谢、循环、热和机械信号,往往与疾病有更强的相关性,可以预测症状的发生。在这篇综述中,加州大学圣地亚哥分校徐升教授团队讨论了可以感知深层组织信号的软性可穿戴设备的工程。作者强调了电、电磁、热和机械传感方法,研究了传感机制、设备设计、制造工艺和传感性能,重点是人体的穿透深度和时间及空间分辨率。最后,讨论了该领域仍然存在的挑战,并强调了进一步提高穿透深度和特异性、准确性和系统级集成的策略。相关报道以"Soft wearable devices for deep-tissue sensing”为题发表在Nature Reviews Materials期刊上。

图文导读

Fig. 1 | Deep-tissue signals that can be sensed by soft wearable devices.

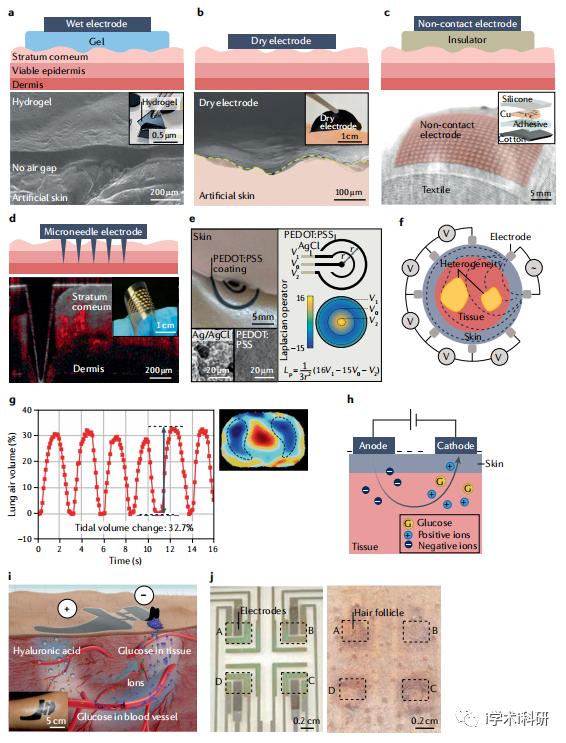

Fig. 2 | Electrical probes.

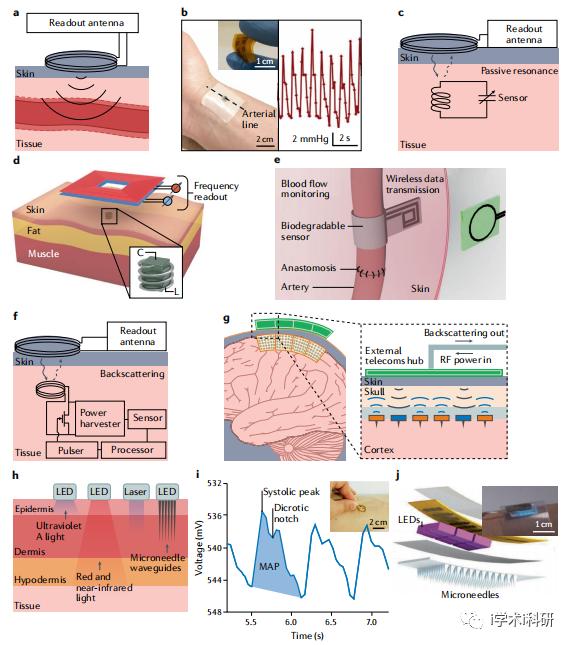

Fig. 3 | Electromagnetic probes.

Fig. 4 | Thermal probes.

Fig. 5 | Vibration probes.

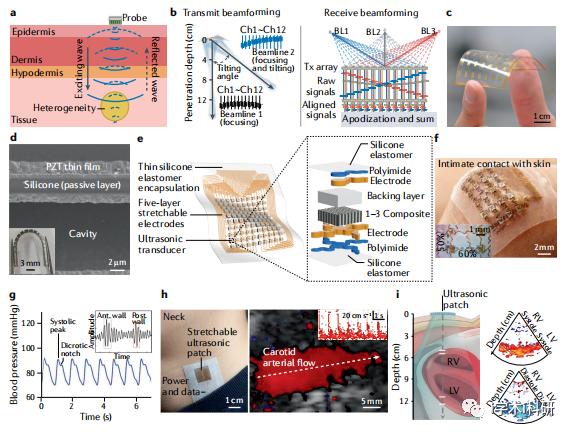

Fig. 6 | Ultrasonic probes.

总结与展望

本文所讨论的不同的物理传感方法能够实现无创或微创的深层组织传感,尽管有不同的传感分辨率和穿透深度。下一代深层组织传感技术将需要在穿透深度和特异性、准确性和系统级集成方面进行改进。

文献链接

Soft wearable devices for deep-tissue sensing https://doi.org/10.1038/s41578-022-00427-y

厦门柔性电子研究院

福建省协同创新院柔性电子产业技术分院

地址:厦门市集美区集美大道1995号科技成果转化加速器1期4F

邮编:361024 电话:0592-5366222 邮箱:admin@flex-elec.com

部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除